介護制度改正・

介護報酬改定コラム

更新日:

高齢者虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算Q&Aについて

令和6年度介護報酬改定により全サービス(居宅療養管理指導、特定用具福祉販売除く)にて厳格化された高齢者虐待防止措置未実施減算 。虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合は、所定単位の100分の1に相当する単位を減算されることとなります。

令和7年1月20日、厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1345 高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aが発出されましたので内容をお伝え致したいと思います。

令和5年度の高齢者虐待件数は過去最高

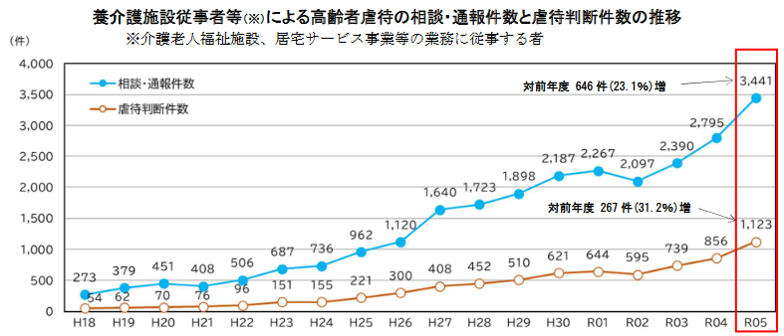

令和6年12月27日に令和5年度の虐待件数が公表されましたが、

相談・通報件数は、3,441 件(対前年度 646 件(23.1%)増)

虐待判断件数は、1,123 件(対前年度 267 件(31.2%)増)

といずれも過去最高。

令和3年度介護報酬改定では経過措置期間を設けた上で、高齢者虐待や身体拘束に対する防止の推進が掲げられ、令和6年度からは減算が適応される運びとなりましたが、グラフを見てもわかるように虐待は一向に減っておらず、むしろ増加傾向にあります。

(一時、件数が下がっていますがこれはコロナ禍の影響と見ることができます)

高齢者虐待防止のための研修を年に何回以上行わなければ減算の対象となるか?

研修の回数については、サービスによって回数が異なっており、施設サービス(特養、老健、介護医療院)、居住系サービス(グループホーム、特定施設)にあたるものは年に2回(地域密着型特養、地域密着型特定施設を含む)となっており、その他のサービス種別については年に1回以上となっております。研修においてのスタイルや時間については特に取り決めがないので集合研修で1時間とかでも良いですし、eラーニング動画で15分等でも問題はありません。

身体拘束廃止未実施減算の適用範囲は?

利用者に対して身体的拘束等をしていない場合においても、身体的拘束等の適正化を図るための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施)がなされていなければ減算の適用となります。これは高齢者虐待防止措置未実施減算も同様で要件となっている措置を怠っている場合は減算が適用されてしまいます。

遡及して当該減算を適用するのか?

高齢者虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算ともに過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となりますので、そこから減算が適用されます。BCP減算は過去に遡及して減算適用されますので、混同しないようにお気をつけください。

身体拘束をしてしまった際に三要件(切迫性、非代替性、一時性)全てを満たすことの記録が確認できなければ減算の適用となるのか?

減算の適用となる、三要件については以下の通り

「切迫性」:利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

「非代替性」:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと

「一時性」:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

介護現場では利用者さんの自傷、他害行為を防ぐためにやむを得ず身体拘束を行うこともありますが、その際はきちんと三要件に沿った記録を作成しておく必要があり、それを怠った場合は減算適用されてしまうので気をつけないといけませんね。

尚、身体拘束廃止未実施減算は施設サービス、居住系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービスが対象となっており、訪問系サービス及び通所系サービスは対象外ですが、身体拘束を行った際に要件を満たした記録の確認ができない場合は、指導の対象になります。

この記事の執筆者

佐藤 慎也

介護経営コンサルタント

◆プロフィール

組織の仕組みづくりや人材教育などを得意分野とし、介護保険法はもちろんサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなどの制度に精通。

介護経営コンサルタントとして、今までに50法人以上のコンサルティング実績を持ち、自らも介護事業の運営に携わっていたため、経営者からスタッフまで、それぞれの立場にあった指導・提案をすることで圧倒的な支持を得ている。

介護業界の動向を解説したメルマガの発行やコラムの執筆を行いながら、全国各地にて経営者・管理者向けのセミナーやスタッフを対象にした研修まで幅広い分野で年間100本以上の講演を行う。

最新の介護業界情報を知りたい方はwellsメルマガへご登録ください

メルマガ登録はコチラ