介護経営コラム

更新日:

10年間における有料老人ホーム・サ高住の変遷について

令和7年3月17日に厚生労働省で開催された第118回社会保障審議会介護保険部会にて、地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについてというテーマ中で2014年から2024年にかけての有料老人ホーム・サ高住の変遷についてのお話がありましたので私見を交えて内容をお伝えしたいと思います。

2014年から2024年における高齢者住まいの入居者像の変遷

高齢者人口の増加に伴って、特養や老健・グループホームなどは概ね横ばい・微増の中、有料老人ホーム(介護付き・住宅型)、サ高住の件数及び定員数は10年間で約1.8倍の増加となっており、入居している年齢層は90歳以上の層が約3~4割と最も厚くなっております。

要介護度については、介護付き、住宅型の要介護3~5の占める割合が3割以上。住宅型は要介護3以上が入居者の48.87%→55.9%に増加しており、ここについては、ナーシングホームやホスピス系のビジネスモデルの影響がうかがえます。それ以外の類型では軽度者の割合が最多で推移しており、サ高住は軽度者が3割以上となっております。サ高住については都市部において富裕層向けの自立型サ高住などがあるためこの傾向になっていると推察されます。

月額費用については幅広くなっておりますが、最多は介護付き「30万円以上」、住宅型「10万円未満」、サ高住(非特定)「12~14万円」と各類型とも10年間傾向を維持しております。特に介護付きは月額費用に大きなバラつきがあります。入居金が最高で6億円を超えることで話題となった超高級シニアレジデンス、こちらに介護付きの居室が60室ありますが、月払い方式を選択すると月額120万円以上となっております。

退去理由は、死亡が最も多く(介護付き:59%、住宅型:55%、サ高住:43%)、その割合もこの10年で増加しており、特に住宅型有料の死亡による退去が14%程度増加しております。こちらは先述したようにナーシングホーム、ホスピス系の影響があると思われます。

2019年から2024年における高齢者住まいの整備状況

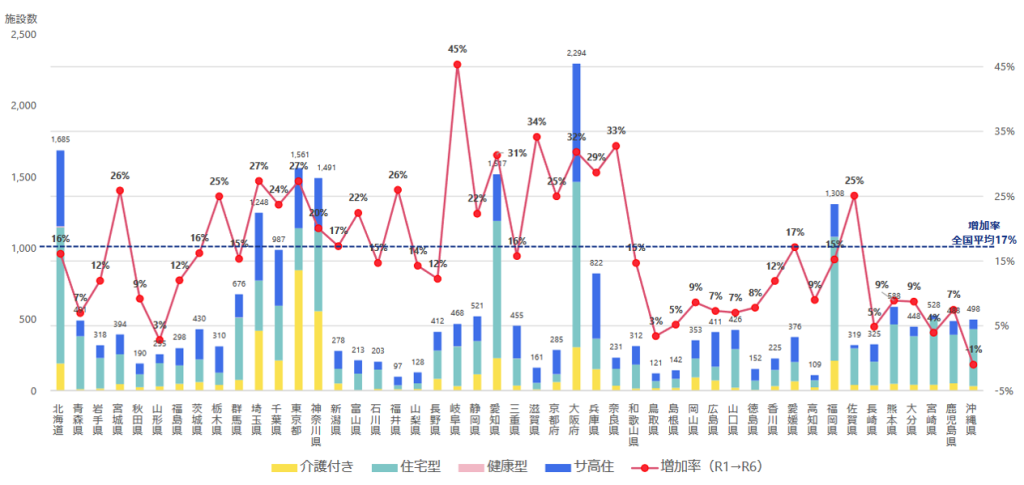

令和元年度から令和6年度の5年間における高齢者住まいの整備状況については、大都市圏(一都三県、大阪、愛知、福岡)の増加率が高い傾向となっており(全国平均17%に対し22%)、県別では岐阜県が最多の45%となっております。増加率ですので、数が一番増えたという事ではありません。グラフをご覧頂くとお分かりになると思いますが、沖縄県を除く全ての都道府県で増加となっており、施設数は大阪府が最大となっております。

10年程度での地域ごと(都市部・町村)の整備傾向

大都市部においては、自立・軽度者はサ高住、要介護者は住宅型有料が受け皿となっています。これはビジネスモデル、居室の㎡や建設費の補助金が影響しているものと考えられます。居室の面積要件がサ高住は原則25㎡以上(十分な共有部分がある場合は18㎡以上)、住宅型は13㎡以上となっており同じ土地の大きさなら単純に住宅型のほうが部屋数を多く取れます。介護保険を使って運営を行おうと思うと、部屋数が多いと効率性があがるため、住宅型を選択することが一般的です。

町村部において、要介護度が高い人は地域の特養に入所し、特養に入れない軽度の方は、特定施設・住宅型が受け皿となっています。2015年の介護報酬改定において、特養の受入れが要介護度3以上となったため、軽度者の受入れ先がこのような形に変移したと思われます。

この記事の執筆者

佐藤 慎也

介護経営コンサルタント

◆プロフィール

組織の仕組みづくりや人材教育などを得意分野とし、介護保険法はもちろんサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなどの制度に精通。

介護経営コンサルタントとして、今までに50法人以上のコンサルティング実績を持ち、自らも介護事業の運営に携わっていたため、経営者からスタッフまで、それぞれの立場にあった指導・提案をすることで圧倒的な支持を得ている。

介護業界の動向を解説したメルマガの発行やコラムの執筆を行いながら、全国各地にて経営者・管理者向けのセミナーやスタッフを対象にした研修まで幅広い分野で年間100本以上の講演を行う。

最新の介護業界情報を知りたい方はwellsメルマガへご登録ください

メルマガ登録はコチラ